「英文法をやり直したいけど、中学英語を一から復習すればいいのかな?」

ちょっと待ってください!中学英語をやり直そうとしているあなた、以前と同じ方法で学び直しても、また同じ壁にぶつかるかもしれません。

がむしゃらに進める前に、まずは英語がどのように物事を捉えているのか、日本語との違いを理解することが大切です。これがわかれば、英文法のルールがすんなり腑に落ち、効率的に学べるようになります。

少し長めの記事ですが、今後の英語学習に必ず役立つはず。急がば回れで英語の根本的な考え方をしっかり押さえてから、一歩ずつ中学英語のやり直しを進めていきましょう!

英語と日本語におけるモノの見方の違い

まずは、英語の “I love you.” と日本語の「愛しています」を取り上げて、英語と日本語におけるモノの見方の違いを考えてみましょう。

英語の I love you. は「I」も「you」も出てきていますが、日本語の「愛しています」には「私」も「あなた」も出てきません。もちろん「私はあなたを愛しています」と言うこともできますが、あまり一般的な言い方ではないですよね。このあたりのところから、英語と日本語の違いを見ていきましょう。

日本語のモノの見方

日本語がどのように物事を捉えているのかを理解するために、「私はあなたを愛しています」と「愛しています」の違いについて考えてみます。

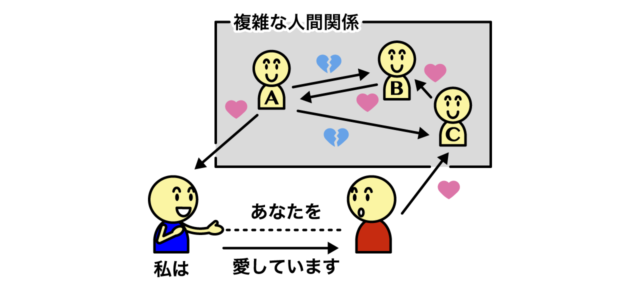

例文:私はあなたを愛しています。

「私はあなたを愛しています」というセリフを使う状況は限定的です。

状況設定が難しいですが、たとえば場に複数の人がいて、お互いの人間関係が複雑に絡み合っている(例:浮気、三角関係など)ような状況で、(もう面倒くさい、私がどう思っているのかだけを伝えよう!)と思って「私はあなたを愛しています」と言う、そんな状況であれば使われるセリフかなと思います。

「私は」と述べることで「他の人の話ではなく、私に関して言えば…」というニュアンスが加わり、「あなたを」と述べることで「複数いる人の中であなたのことを」というニュアンスが加わります。このように「私は」「あなたを」は他の人の存在を意識している場合に使う表現なのです。

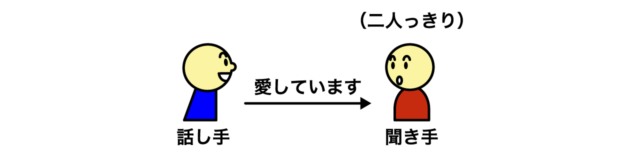

例文:愛しています。

「愛しています」を使う状況はわかりやすいですね。普通は「私」と「あなた」二人っきりでいるときに使うセリフです。

さきほど「私は」「あなたを」は他の人の存在を意識している場合に使うと述べましたが、逆に言えば、それらを使わない=他の人が出てこないことになります。つまり、二人だけの世界になっていて、その状況で相手に対して自分の気持ちをストレートに伝えているわけです。

| 表現 | 使われる状況 | 何を伝えたいのか |

|---|---|---|

| 私はあなたを愛しています | 他の人の存在が意識される状況 | 説明をしている |

| 愛しています | 二人っきりでいる状況 | 気持ちを伝えている |

このように表面上は同じ意味を表している二つの表現ですが、使われる状況がまったく異なっており、何を伝えたいのかも違っているわけです。

日本語の特徴

「愛しています」と「私はあなたを愛しています」の違いを見てきましたが、日本語における一般的な言い方は「愛しています」の方です。つまり、その場にいるはずの「私」も「あなた」も言葉に出さないのが日本語の標準なのです。

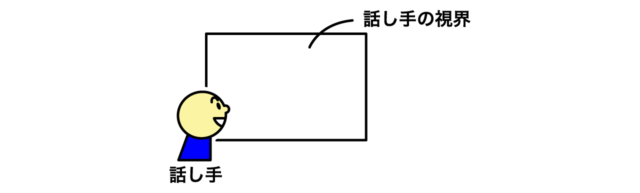

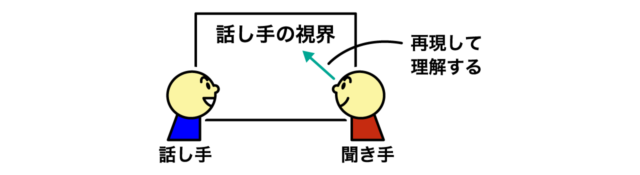

しかし、これはある意味、不思議なことですよね。その場にいるのに言葉にしないのですから…。この疑問を解く鍵は、日本語が「何」を前提に物事を表現しているかにあります。先に結論から述べると、日本語は「話し手の視界」を前提に物事を表現しているのです。

「話し手の視界」とは話し手から見える状況のことです。その視界内には、話し手自身を表す「私」はいないですよね(注:私の全身丸々を見ることはできない、という意味で)。だから、特別な意図を持たせたいときでなければ、日本語では「私」を言葉にしないのです。

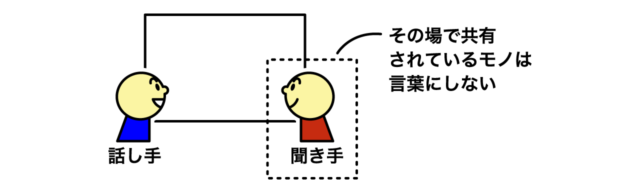

また、話し手だけでなく、聞き手についても省略することが多いです。これは、その会話が行われている場で共有されているモノ(既に話題に挙げられているモノ、その場にあって話題に関わっているモノ)は言葉にしないのが一般的だからです。

普通は言葉にしないモノをあえて表に出すときは、他のモノの存在を意識したときです。繰り返しになりますが、わざわざ「私は」や「あなたを」と述べるのは、「私」や「あなた」以外の他の人の存在を意識しているからでしたね。

また日本語は「話し手の視界」を前提に物事を表現するわけですが、これは「聞き手は話し手の視界を再現して話を理解している」ということでもあります。つまり、話し手になったつもりで話を聞いているわけです。

ここまで出てきた日本語の特徴をまとめておきましょう。

・話し手の視界を前提に物事を表現している。

・場で共有されているモノは言葉にしないのが一般的。

・普通は言葉にしないモノを表に出すのは、他のモノの存在を意識したとき。

・聞き手は話し手の視界を再現して話を理解している。

英語のモノの見方と特徴

例文:I love you.

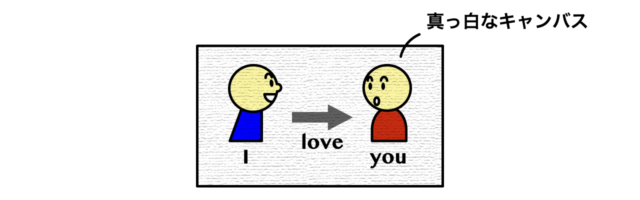

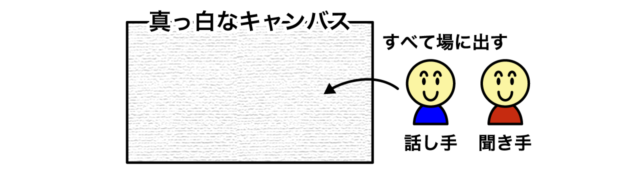

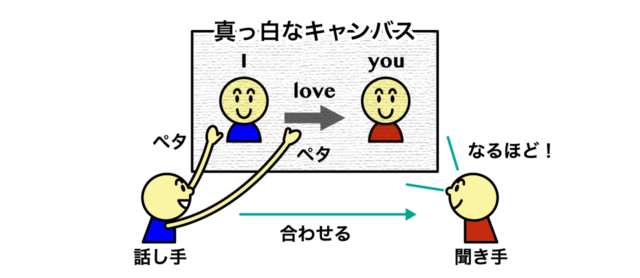

英語は日本語と違って、話し手の視界(話し手から見える状況)を前提としません。「真っ白なキャンバスに絵を描く」ように状況を描写する言語です。

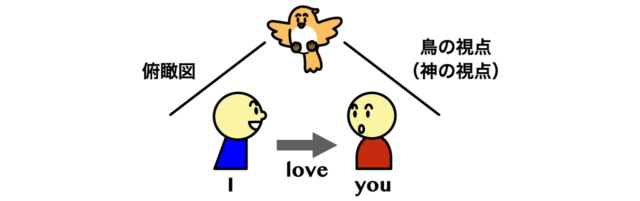

「俯瞰図・鳥の視点(神の視点)から見た絵」と言った方がわかりやすいかもしれません。

スタート時点では「真っ白なキャンバス」なわけですから、場には何もありません。そのため、英語では話し手や聞き手など話題に関わる登場人物をすべて場に出す必要があります。既に話題に挙がっているモノでも、ちゃんと言葉にしなければいけないのです。

このように登場人物をすべて場に出すことは、話し手が自分勝手に言葉を省略したりできないということでもあります。そのため、英語は「話し手が聞き手に合わせて話をする」言語だとも言えます。

ここまで出てきた英語の特徴をまとめておきましょう。

・真っ白なキャンバスに絵を描くように状況描写する。

・鳥の視点(神の視点)から見た絵とも言える。

・話題に関わる登場人物はすべて場に出す必要がある。

・話し手は聞き手に合わせて話をする必要がある。

英語と日本語の語順の違い(中心部分)

英語と日本語のモノの見方がわかったところで、それでは実際にどのような順番で言葉を並べていけばよいのか、語順について考えていきましょう。それぞれをゲームにたとえて説明します。

日本語は一人称ゲーム

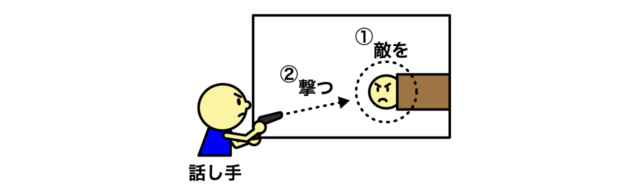

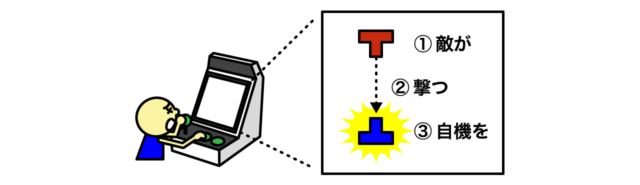

日本語は「銃を撃つゲーム」にたとえることができます。ゲームセンターにある大きな筐体(きょうたい)で、手元の銃をもって画面に出てきた相手に照準を合わせて撃つゲームのことです。

この場合は、①敵を・②撃つ(何を・どうする) となります。

このようなゲームは、主人公の視点(一人称視点)で進めるため、「一人称ゲーム」とも呼ばれます。日本語が「話し手の視界」を前提にしている点と一致していますね。

英語は三人称ゲーム

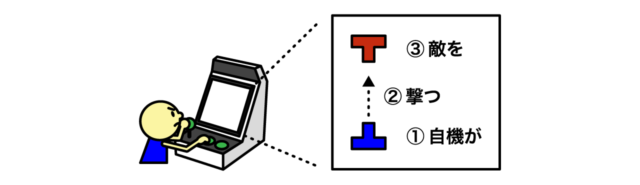

英語は「シューティングゲーム」にたとえることができます。こちらもゲームセンターにありますが、普通サイズの筐体で、レバーを操作して画面に映っている自機を操作し、ボタンを押して弾を撃つ。その弾が敵に当たれば敵をやっつけられるというゲームです。

この場合は、①自機が・②撃つ・③敵を(何が・どうする・何を) となります。

このようなゲームは、第三者の視点(三人称視点)で進めるため、「三人称ゲーム」とも呼ばれます。こちらも英語が「鳥の視点(俯瞰図)」を前提にしている点と一致していますね。

攻守逆転時の語順

さきほどの語順の考え方は攻守が逆転したときも同じように適用されることに注意が必要です。

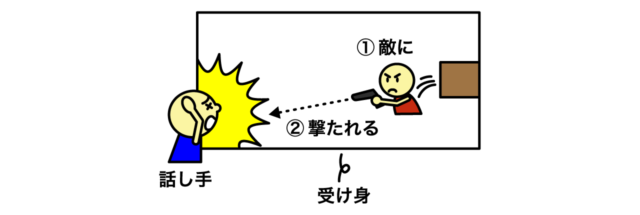

攻守逆転時の日本語

例文:敵に撃たれた。

一人称ゲームで、画面の敵が銃を構えて自分に向けて撃ってきた場合、①敵に・②撃たれる となります。

ここで重要なことは、日本語は話し手視点なので、相手が自分に対して何かをしてきたときは基本的に受け身表現になるということです。

攻守逆転時の英語

例文:The enemy shot me.

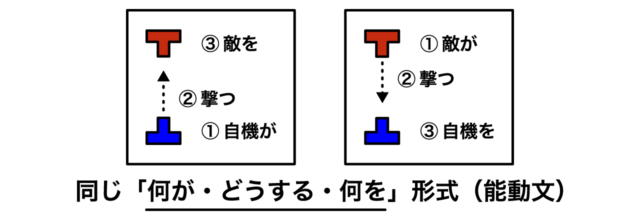

三人称ゲームで、画面の相手が自分に向けて撃ってきた場合は、①敵が(The enemy)・②撃つ(shot)・③自機を(me) となります。

三人称視点(鳥の視点)で見たとき

①自機が・②撃つ・③敵を

①敵が・②撃つ・③自機を

どちらも同じ形式「何が・どうする・何を」になっていますね。攻守が逆転しても同じように適用されているわけです。

ただ、ここで少し考えてみてください。画面の敵が自分に向かって撃ってきたとき、「撃たれた!」と言わずに、すぐに「The enemy shot me!」と言えるでしょうか?

おそらく、多くの方は「I was shot by the enemy!」のように受け身を使ってしまうと思います。これは、私たちが無意識のうちに日本語の「話し手視点」で物事を捉えていることの証拠なのです。

英語は動きに注目する(発信源から言葉を始める)

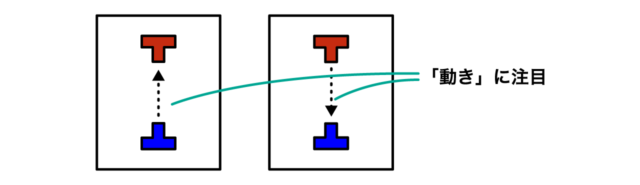

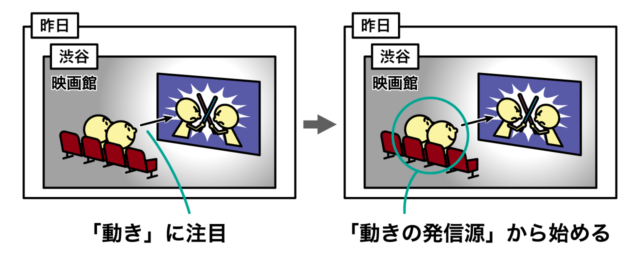

英語に慣れていくためには「話し手視点」を外さなければいけないわけですが、無意識のうちにそうしてしまうこともあり、直接どうこうしようとしてもなかなかうまくいきません。そのため、別のアプローチをとって、結果的に話し手視点が外れるようにしていきましょう。

そのアプローチとは「動き」に注目することです。さきほどのゲームで言えば「撃つ」が動きの部分に該当します。

まず、動きの部分に注目する。そして、その動きの発信源から言葉を始めるようにする。そうすれば ①動きの発信源・②動き・③動きの宛先 と自然な流れで言葉を続けられるようになります。

相手が自分に対して何かをしてくるときも、「相手」をまず見るのではなく「動き」に注目をする。そして、動きの発信源から言葉を始めれば、The enemy shot me. のような英語表現も使いこなせるようになるというわけですね。

英語と日本語の語順の違い(中心と周辺の順序)

ここまで I love you. や The enemy shot me. のような短い文章を取り上げてきました。ここからはもう少し長い文章における日本語と英語の違いを見ていきましょう。

日本語「周辺から中心へ」

突然ですが、次のフレーズのうち、どれが正しい日本語でしょうか?

1.東京の渋谷の映画館で

2.渋谷の東京の映画館で

…

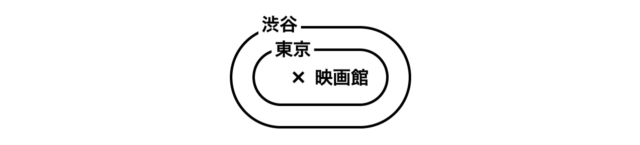

正解は1ですね。でも、どうして2だとダメなのでしょうか。そんなの当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、ちょっと考えてみましょう。

2の「渋谷の東京の映画館で」が表している状況は、「渋谷の中にある東京という場所にある映画館で」という状況です。

これは事実である「東京の中に渋谷はある」という関係から考えるとおかしいですよね。だから2だとダメだということになります。

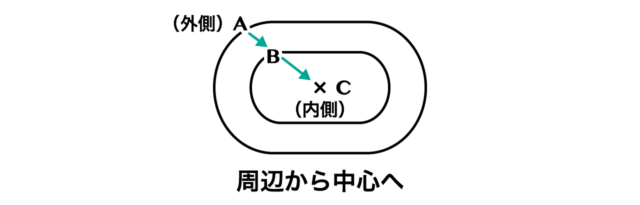

ここから言えることは、日本語では外側から内側に向けて言葉を並べていくということです。そのため、私たちは「AのBのCで」と聞けば、「Aの範囲内にBがあって、Bの範囲内にCがある、そのCで」と理解するわけです。

このように日本語は周辺から中心に向かうように言葉を並べていきます。このことを例文でも確認しておきましょう。

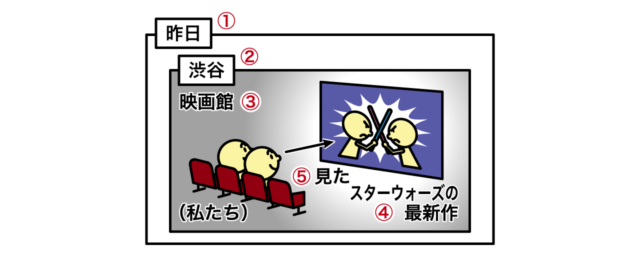

例文:昨日、渋谷の映画館でスターウォーズの最新作を見た。

①昨日・②渋谷・③映画館 となっていて、外側から「日付」「地域」「場所」の順で言葉が並んでいます。そして、最後に ④スターウォーズの最新作・⑤見た と中心となる出来事を述べています。

確かに、周辺から中心に向けて言葉が並べられていることがわかると思います。

英語「中心から周辺へ」

それでは、英語の方はどうでしょうか?

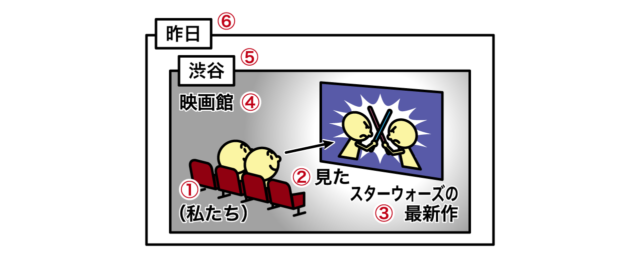

例文:We saw the latest Star Wars movie at a movie theater in Shibuya yesterday.

英語では ①We(私たち)・②saw(見た)・③the latest Star Wars movie(スターウォーズの最新作) と最初に中心となる出来事を言葉にしています。そこから ④at a movie theater(映画館で)・⑤in Shibuya(渋谷の)・⑥yesterday(昨日) と周辺に広げていくように言葉が並んでいます。

つまり、英語では中心から周辺に広げていくように言葉を並べていくわけです。

英語をうまく話すコツ

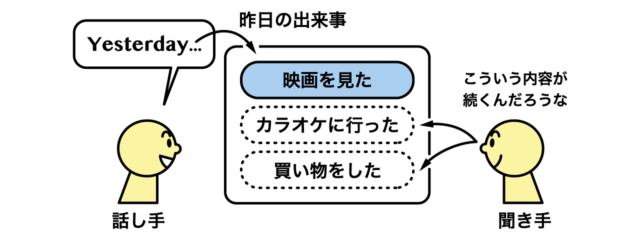

私たちは無意識のうちに日本語のモノの見方をしてしまうので、英語で何かを話そうとするときも「いつ」から話し始めようとしてしまいがちです。さきほどの例文で言えば、Yesterday から言い始めやすいわけです。

もちろん、Yesterday から言い始めたらいけないわけではありません。しかし、それは英語の世界観からすると特別な言い方になります。具体的には、「昨日の出来事」を中心に話をしたいんだなと聞き手に受け取られるのです。つまり、昨日あったことの1つとして映画を見たことを述べていて、それ以外にも昨日あったことが述べられるのだろうなと聞き手は思うわけです。

また、話し手からしても、「いつ」から話し始めてしまうと本来のスタート地点とは違うところから始めているため、言葉に詰まりやすくなってしまいます。

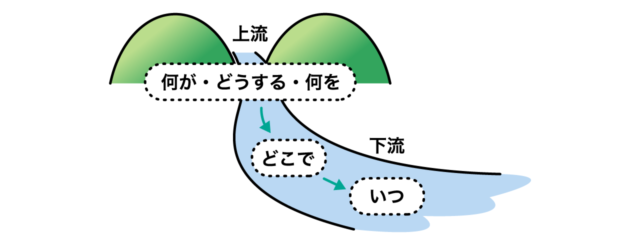

英語でスムーズに言葉が出てくるようにするためには、いわば川の上流から下流に流れていくように言葉を並べる必要があります。それを最初に最終地点である「いつ」から言い始めてしまうと、川の流れに逆らって上流に戻らないといけなくなるわけです。これでは、言葉に詰まってしまっても仕方がないですよね。

ここでも特効薬は、英語を話し始める前に「動き」に注目をすること、そして、その「動きの発信源」から言葉を始めるようにすることです。

例文の「昨日、渋谷の映画館でスター・ウォーズの最新作を見た」で言えば、動きの部分の saw(見た)に注目して、その発信源である We(私たち)から言葉を始めるわけです。そうすれば、中心部分(We saw the latest Star Wars movie)→周辺部分(at a movie theater in Shibuya yesterday)という自然な流れに乗ることができます。

私たちは周辺情報の「いつ」から言い始めてしまいがちですが、そこをぐっとこらえて、①中心部分の「動き」に注目し、②その「動きの発信源」から言い始める。そして、③中心部分を言ってから、周辺部分を続ける。この流れを強く意識してもらえたらと思います。

まとめ

・日本語は「話し手の視点」を基に、場で共有されている情報は省略する。

・英語は「鳥の視点(俯瞰図)」を基に、話題に関わる登場人物や要素を明確に示す。

・日本語は「一人称視点」のゲームのように、話し手中心で物事を捉え、受け身を多用する。

・英語は「三人称視点」のゲームのように、動きの発信源(主語)から文を組み立てる。

・日本語は「周辺 → 中心」の順で情報を伝える。

・英語は「中心 → 周辺」の順で情報を伝える。

・英語をスムーズに話すには、動きの発信源(主語)から話し始めることが重要。

コメント